東西問丨貝迪·布迪曼:和平共處五項原則與萬隆會議有何淵源?

中新社雅加達4月17日電 題:和平共處五項原則與萬隆會議有何淵源?

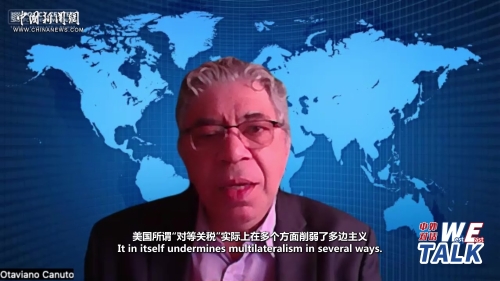

——專訪萬隆地緣政治研究協會創始人貝迪·布迪曼

中新社記者 李志全

70年前的1955年4月18日至24日,第一次亞非會議(俗稱萬隆會議)在印度尼西亞萬隆舉行。這是29個亞非國家和地區首次在沒有殖民國家參與的情況下,討論亞非人民切身利益的大型國際會議。這一歷史性會議對當下全球合作與發展的意義何在?和平共處五項原則、不結盟運動與萬隆會議有何淵源?亞非國家如何在新的國際形勢下深化合作?萬隆地緣政治研究協會創始人貝迪·布迪曼(Bedi Budiman)近日就此接受中新社“東西問”專訪。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:2025年是萬隆會議召開70周年,這對當下有哪些啟發和意義?

貝迪·布迪曼:1955年亞非會議(萬隆會議)是29個亞非國家首次舉辦的大規模國際會議,跨越了種族、宗教、意識形態和文化差異,團結了這些曾共同經歷殖民統治苦難的國家。會議倡導的“萬隆精神”,包括反對殖民主義、支持民族獨立、倡導和平共處等原則,成為世界文明在種族主義、殖民主義和帝國主義迷霧中的一束希望之光。這一精神不僅激發了亞非國家對獨立的追求,也對美國的民權運動產生了深遠影響。美國黑人民權運動領袖馬爾科姆·艾克斯(Malcolm X)曾高度評價萬隆會議,稱其為“一個轉折點”,喚醒了世界各地受壓迫的民眾。

在那次會議上,印尼總統蘇加諾發表演講,呼吁亞非國家團結起來,推動“新亞洲和新非洲”的誕生。中國總理周恩來提出的“求同存異”方針,成為會議達成共識的重要基礎,推動了亞非國家之間的團結與合作。周恩來的這一理念具有深遠的歷史價值和現實意義。這些觀點至今仍體現在中國的外交政策中,這也說明中國政府始終秉持相互尊重、公平正義、合作共贏的原則。

1955年亞非會議的重要意義在于,它成功奠定了時代變革的基礎,使亞非國家從殖民主義的困境中邁向一個充滿希望、追求繁榮與福祉的新時代。

當前,亞非國家面臨的主要挑戰包括:發達國家主導全球經濟秩序造成的不平等、外債問題、全球供應鏈中斷、匯率波動、技術依賴以及環境危機等。然而,1955年亞非會議作為重要里程碑,通過倡導“萬隆精神”,提升了發展中國家在國際事務中的影響力。此外,會議還為不結盟運動的興起奠定了基礎,增強了發展中國家的團結與合作,為構建更加和平、公正、繁榮的世界秩序作出了積極貢獻。

中新社記者:和平共處五項原則、不結盟運動與萬隆會議有何淵源?

貝迪·布迪曼:“和平共處五項原則”最初源自中國與印度在1954年簽署的雙邊協議,其核心內容在1955年亞非會議中得到了廣泛傳播和認可,并深刻影響了會議成果。“萬隆會議十原則”中的尊重主權、領土完整、平等互利等內容,直接體現了“和平共處五項原則”的精神。此外,1961年在南斯拉夫貝爾格萊德召開的第一次不結盟運動首腦會議及其宣言,也在一定程度上延續和發展了“和平共處五項原則”的理念,成為當時兩極化的國際政治格局中的重要指導原則。

在1955年舉行亞非會議之前,曾進行一系列預備會議。隨后,在印尼茂物舉行的會議上正式確定了亞非會議的議程,并決定邀請哪些國家參加會議。

印度總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯曾在亞非會議上強調“和平共處五項原則”的重要性。他指出,這些原則應當成為國家間關系的指導準則,無論國家大小或強弱。印尼、中國、巴基斯坦、埃及等國領導人也在會議上提出許多富有深意的觀點。例如,蘇加諾在演講中呼吁亞非國家團結起來,推動“新亞洲和新非洲”的誕生;周恩來提出了“求同存異”的方針。這些觀點為亞非國家在冷戰時代的獨立自主和發展提供了重要的思想指導。

中新社記者:為何說和平共處五項原則、不結盟運動的影響遠超亞非地區?

貝迪·布迪曼:在1961年不結盟運動正式成立之前,印尼總統蘇加諾于1960年9月在聯合國發表演講,強調了多個關鍵議題。他呼吁推廣1955年亞非會議的成果,即“萬隆精神”,推動聯合國組織改革、支持仍處于殖民統治下的民族獨立斗爭,并敦促聯合國恢復中華人民共和國的合法席位。1961年9月,第一次不結盟運動首腦會議在南斯拉夫貝爾格萊德召開,標志著不結盟運動的正式成立,并吸納了一些來自東歐和拉丁美洲的國家成員。如今,不結盟運動的成員國已擴大至120個國家,成為國際社會中一支重要的力量。

中國領導人鄧小平在1974年4月10日的聯合國第六屆特別會議上發表演講時,強調了“和平共處五項原則”的重要性。此外,他還明確表達了反對任何國家建立霸權的立場。

從上述脈絡看,當時亞非國家領導人在反對殖民主義、爭取獨立自主的背景下,形成了一種相互支持的氛圍。最初,“和平共處五項原則”是在1954年中國和印度之間達成的,隨后在1955年的萬隆會議上得到廣泛傳播和認可,并成為“萬隆會議十原則”的重要組成部分。這些原則逐漸發展成為國際關系中的重要準則,成為國與國交往的基本規范之一。

中新社記者:新形勢下,如何深化亞非合作賦予萬隆精神新的內涵?

貝迪·布迪曼:1955年亞非會議的核心精神是獨立、和平、平等、合作、發展。亞非團結的實現得益于幾個關鍵因素:一是亞非國家有著共同的被殖民經歷;二是涌現出一批具有堅韌心態的領導人,他們意識到改善國家命運的斗爭不僅需要關注國內事務,還必須關注區域和全球局勢;三是國家之間相互信任。亞非國家間穩固合作的根本在于相互信任。這種信任不僅涉及安全保障,還包括經濟利益、教育、科技、基礎設施和社會文化等領域的共同發展。

不過,當前各國的國內形勢與20世紀60年代相比已大不相同。一些國家在經濟上趨于穩定,甚至在全球舞臺上發揮作用。然而,亞非會議和不結盟運動成員國之間仍存在分歧。此外,部分國家仍在為經濟和政治穩定而努力。這種多樣性需要被關注,同時,必須意識到多邊合作的復雜性,不同國家間的利益訴求可能存在差異。

賦予萬隆精神新內涵的議程設定可以包括以下幾個方面:

萬隆精神價值觀的再現:重振和發展1955年亞非會議的核心價值觀,使其在應對當今全球挑戰時依然具有現實意義,而不僅僅是對歷史的緬懷。正如當年與會各國領導人所警示的那樣,要警惕新殖民主義和新帝國主義的出現。同樣,基于種族、宗教和民族差異而產生的沖突,包括反移民、仇外心理等問題,也成為當今時代的重要挑戰。

地區安全穩定:可以從尋找解決中東地區、印太地區以及部分非洲地區安全問題的方案入手。在“新萬隆精神”的指引下,亞非國家共同努力,根據沖突的不同級別通過談判解決問題。當然,談判必須基于兩個核心維度:一是理想主義維度,即亞非人民先輩所倡導的團結精神;二是現實主義維度,為實現共享和雙贏解決方案提供可能性。

全球經濟秩序公平與基礎設施互聯互通:1974年4月,77國集團成功推動聯合國在常規議程之外召開特別會議,討論全球經濟不平等問題,并著手建立“新的國際經濟秩序”。這一成果成為77國集團或不結盟運動國家爭取全球公平斗爭的象征,但發達國家,尤其是美國和西歐國家,并未認真對待這些訴求。他們拒絕對國際貨幣基金組織、世界銀行和世界貿易組織進行結構性改革,因為這些改革可能削弱他們的主導地位。如今,形勢已發生變化,中國、印度、印尼等國的地位已顯著提升。因此,基于這一新的格局,必須更加現實地制定爭取全球經濟公平和技術互聯互通的戰略。(完)

受訪者簡介:

貝迪·布迪曼(Bedi Budiman),萬隆帕順丹大學(University Of Pasundan Bandung)國際關系系講師,同時作為萬隆地緣政治研究協會的創始人,致力于國際關系領域的研究與智庫工作。他曾任西爪哇省地方議會議員,2022年獲得印尼國立巴查查蘭大學(Padjadjaran University)國際關系博士學位,其研究聚焦于不結盟運動。

東西問精選:

- 2025年04月26日 21:05:35

- 2025年04月21日 21:20:12

- 2025年04月19日 20:32:13

- 2025年04月14日 21:19:00

- 2025年04月11日 20:42:12

- 2025年04月11日 18:29:24

- 2025年04月10日 18:12:12

- 2025年04月02日 19:26:28

- 2025年04月01日 17:28:28

- 2025年04月29日 19:48:45

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號