“愛瓊赤子”桑梓情深 僑宅賡續僑文化

中新網海南文昌3月18日電 題:“愛瓊赤子”桑梓情深 僑宅賡續僑文化

記者 張茜翼

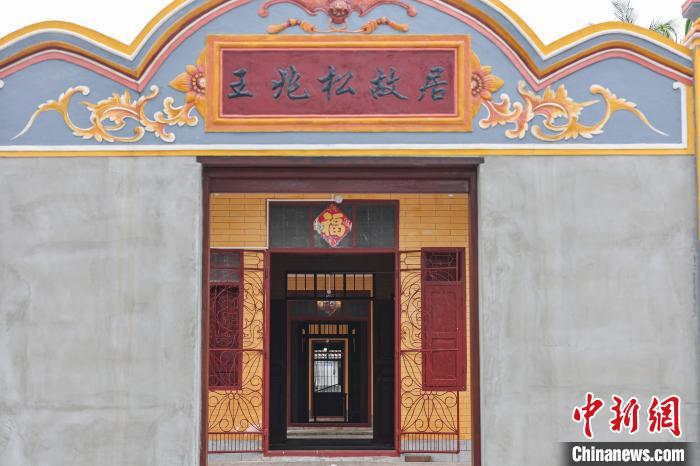

在著名僑鄉海南省文昌市的椰林深處,一座灰瓦白墻、雕梁畫棟的僑宅——王兆松故居,正在加緊進行保護性修繕。

始建于民國初期的王兆松故居,坐西北朝東南,占地846平方米,采用三進式格局,錯落有致,融合了中國傳統建筑風格與南洋風情。這座中西合璧的僑宅,承載著幾代僑胞的桑梓情懷,煥發出了新的生機。

“老宅由英國人設計,建筑材料由王兆松從馬來西亞購回,建設周期跨了三個年度。”站在王兆松故居前,王兆松侄孫王祿理對中新網記者說,故居的三進式房屋分別為老中青三代人而建,每進正屋都有屬于自己的主人。“這座老宅是我們家族的根。”

王兆松,1875年出生于文昌市文城鎮義門村,年僅13歲就下南洋謀生。憑借自身的努力,他逐步在房產、橡膠、酒店等行業頗有成就,成為瓊籍華僑中的知名企業家和僑領。

功成名就后,王兆松為家鄉捐資修路、建設醫院和學校。抗日戰爭時期,他還與海外同胞發起成立“瓊崖華僑聯合總會救濟委員會”,捐資捐物支持瓊崖抗戰。

“他經常告訴后代,無論走多遠,都不能忘記家鄉和祖(籍)國。”王祿理說,王兆松的后人如今遍布20多個國家,但他們始終心系故土,熱心家鄉公益事業,積極捐款助學助人。

如今,文昌中學、南島小學、冠南小學等處,都有充滿南洋風格的“王兆松樓”。這些樓房經歷幾十載風雨,見證了王家幾代人的桑梓情懷。

王兆松的故事,是海南僑鄉文化的縮影。19世紀末20世紀初,很多文昌人遠渡重洋赴海外謀生,事業有成后紛紛回鄉建宅,文昌留存至今的眾多僑宅就是那個時代的產物。

近年來,文昌市政府加大對僑宅的保護力度,將其納入全域旅游發展規劃中,并通過修復和利用這些老宅,展示獨特的華僑文化,傳承華僑精神。

“王兆松故居修繕工作預計今年4月完成。”王祿理告訴記者,屆時,游客可在此了解王兆松的生平事跡,體悟海外僑胞的艱苦奮斗史和濃濃桑梓情。

記者在王兆松故居看到,門和墻磚鮮亮奪目,地磚色彩艷麗,宅院內的雕刻格外精美,而柱子上的花紋、門框上的雕刻,依然保持著原有的樣式。

在文昌,老僑宅已成為游客了解僑文化的重要平臺。每年清明時節,不少返鄉祭祖的海外僑胞前來探訪王兆松故居。王祿理說,現在,每天都有人慕名來參觀;作為后人,希望能傳承僑文化,頌揚華僑的赤子情懷。

一塊“愛瓊赤子”的牌匾,擺放在王兆松故居院落中。王祿理感慨道:“這塊牌匾見證了王家四代人對故土的深情厚誼,也提醒我們永遠不要忘記自己的根。”(完)

華人新聞精選:

- 2025年05月04日 09:07:01

- 2025年04月22日 16:30:38

- 2025年04月20日 17:58:31

- 2025年04月16日 00:53:57

- 2025年04月15日 11:27:48

- 2025年04月11日 13:59:51

- 2025年04月09日 10:27:26

京公網安備 11010202009201號

京公網安備 11010202009201號